「なぜ、あの人にだけイライラしてしまうのだろう」「どうして近しい人にほど、感情が乱れてしまうのか」。

こうした経験は誰にでもあるはずです。実は、その裏に潜むのが“煩悩”の働きです。煩悩は単なる欲や執着ではなく、人間関係の中で自分を照らし出す鏡でもあります。今回は、人とのつながりの中で浮き彫りになる煩悩を見つめ、その関係性を豊かにする智慧を探っていきましょう。

人間関係の摩擦は「煩悩」がつくる

私たちは一人で生きているわけではありません。家族、友人、同僚、近所の人──社会の中で人と関わりながら日々を送っています。そこには喜びもあれば摩擦もあります。

例えば、

- 思い通りに動いてくれない部下にイライラする

- 自分を理解してくれない家族に寂しさを感じる

- 他人の成功を羨ましく思ってしまう

これらはすべて煩悩のはたらきです。怒りや妬みは、心を乱す原因となりますが、それは同時に「自分の価値観や欲望がどこにあるか」を教えてくれるサインでもあります。

煩悩は「関係性」を映すレンズ

仏教では「縁起」という言葉があります。すべてのものは関係の中で存在している、という教えです。つまり私たちの煩悩も、人との関わりの中で立ち上がってきます。

誰かに対して腹が立つのは、その人が悪いからではなく、自分の中に「こうあるべきだ」という基準があるからです。基準がなければ、怒りも起きません。

この視点に立つと、人間関係の摩擦は「相手を通じて自分を知る機会」になります。煩悩は、私たちの心の偏りを映す鏡なのです。

競争と嫉妬──社会に生きるからこそ煩悩は深まる

現代社会は成果やスピードが重視されます。その中で人はつい比べてしまいます。

「同期より出世が遅れている」

「友人が家庭を築いているのに、自分は…」

こうした比較心から嫉妬や焦燥感が生まれます。これも煩悩の一種です。

しかし、この煩悩を否定する必要はありません。比べる心は「自分は何を大切にしたいのか」を映し出すからです。羨ましいと感じるのは、自分もそこに価値を見ているから。ならば、その気持ちを自覚し、自分なりの歩み方に変えていければよいのです。

煩悩を「敵」にしない人間関係の築き方

人間関係の中で煩悩を敵にしてしまうと、相手を責めたり、自分を責めたりしてしまいます。しかし、煩悩を敵とせず「心の反応」として受け止めると、そこに成長の余地が見えてきます。

たとえば、

- 腹が立ったときは「自分は何を期待していたのか」を振り返る

- 嫉妬したときは「自分の価値観の源泉」を確かめる

- 無関心になったときは「心が疲れているサイン」と捉える

こうして煩悩を通して自分を見つめ直すと、人間関係は単なるストレスではなく、心を磨く場になります。

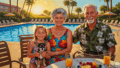

人生の終盤だからこそ、人との縁を深める

年齢を重ねると、仕事上の競争や若さへの執着は少しずつ和らぎます。しかし一方で、家族や友人との関係、地域社会とのつながりが人生の質を左右していきます。

そのとき、煩悩を否定するのではなく、煩悩をきっかけに相手との縁を見直すことが大切です。怒りや嫉妬の奥には「本当はわかってほしい」「つながっていたい」という願いがあります。その願いに気づくことが、人間関係をより温かなものにしていきます。

読者への問いかけ

あなたは最近、誰に対して心が揺れましたか?

その感情を「ただのストレス」と片付けるのではなく、「自分を映す鏡」として見つめたとき、どんな智慧が見えてくるでしょうか。